О. Г. Гусева, М. И. Коляда, М. И. Мильчик

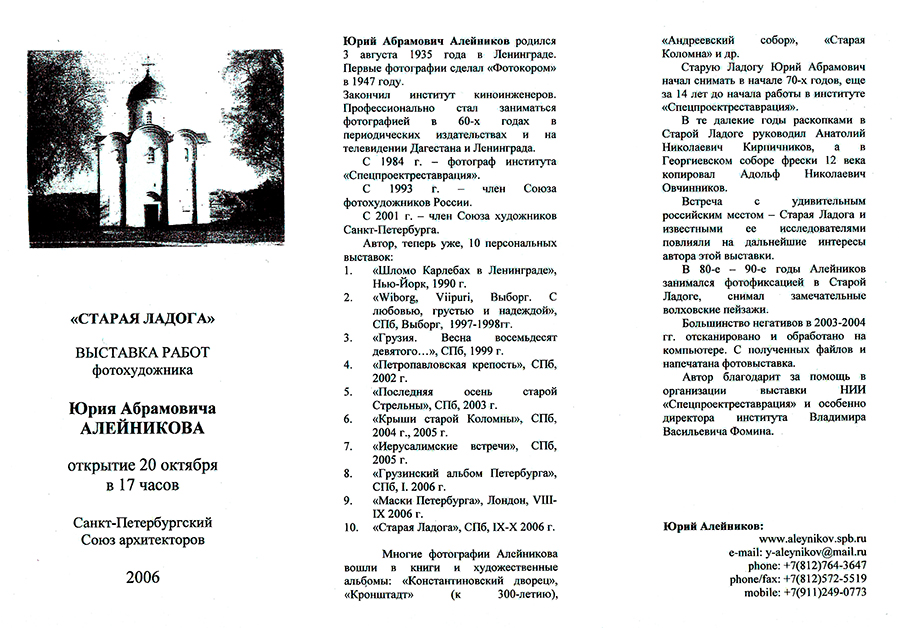

Крепость, расположенная на левом берегу Волхова, при впадении в пего речки Ладожки издавна привлекает к себе исследователей. Это объясняется как тем, что сама Ладога — одно из древнейших славянских поселений, уже в Х в. превратившееся в город, так и тем, что крепость, основание которой летопись относит к 1114 (1116) г. является первым каменным оборонительным укреплением на Руси.

Дошедшие до нашего времени руины датировались по-разному. Ныне считают, что они относятся к периоду так называемого фортификационного скачка, т. е. к рубежу XV-XVI вв. или, точнее, к 1490-м годам. В 1972-1973 гг. археологической экспедиции под руководством А. II. Кирпичникова удалось обнаружить фрагменты стен XII в., сохраненных при строительстве новой крепости.

И все же несмотря на то, что Ладожская крепость оказалась изученной значительно лучше других памятников оборонного зодчества на северных рубежах Руси, детальное выяснение облика даже той крепости, которая была возведена около 1500 г., сильно затрудняется тем, что она уже очень давно находится в разрушенном состоянии. Не сохранилось ни одного участка стен или башен на первоначальную высоту, почти полностью исчезла облицовка, совсем нет двух прясел по берегу Волхова и Тайничной башни между ними.

Поэтому наряду с данными натурно-археологического изучения памятника в этом случае особое значение приобретают материалы предыдущих исследователей и письменные источники. Н. Е. Бранденбург, совместно с академиком архитектуры В. В. Сусловым проведший обширные раскопки и архитектурно-археологический обмер крепости, опубликовал в 1896 г. ее 12 описей : второй половины XVII в. Еще 4 описи добавил П. А. Раппопорт. Из них данные о размерах и состоянии отдельных частей памятника содержат описи 1655, 1665/67, 1676, 1677, 1685, 1692, 1693 и 1697 гг. Кроме перечисленных, следует учитывать ранее опубликованную опись 1699 г. и последнюю опись ладожских укреплений, относящуюся к 1703 г.

Подробнее со статьёй Гусевой, Коляды и Мильчика, которых я прекрасно знаю, т.к. проработал с ними в институте «Спецпроектреставрация» больше 30 лет. Так, вот, подробнее можно ознакомиться на сайте: www.nortfort.ru

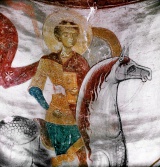

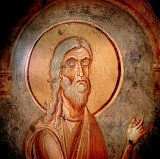

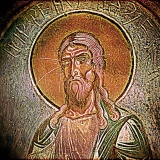

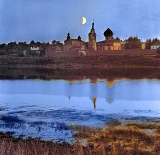

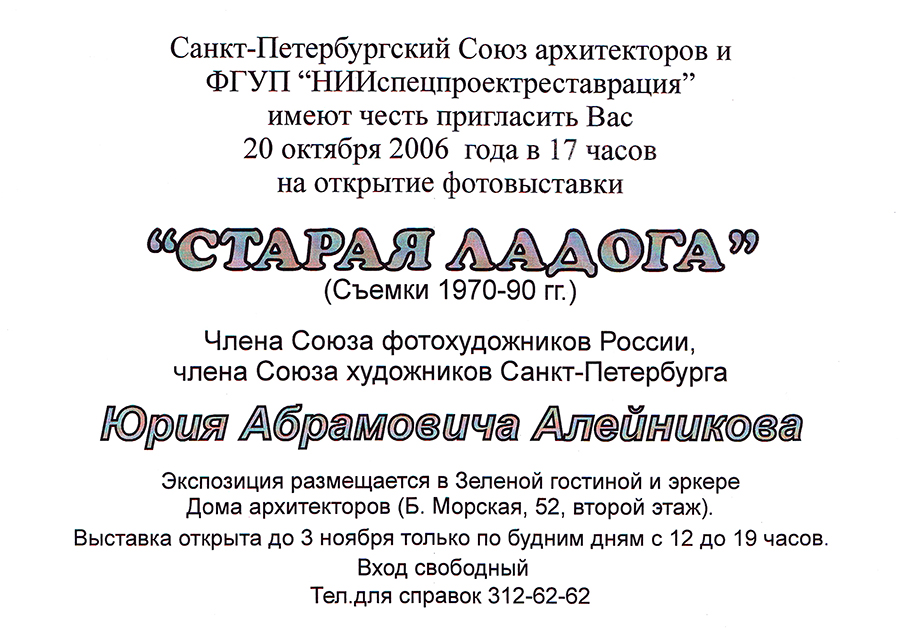

Я же впервые приехал в Старую Ладогу в начале 70-х годов, т.е. на 10 лет раньше,чем судьба связала меня с этим замечательным коллективом рестовраторов. Тогда, в 70-х, там «копал» знаменитый археолог проф. А. Кирпичников, а не менее знаменитый реставратор, реконструктор и копиист Адольф Николаевич Овчинников копировал с лесов блестящие фрески византийских мастеров, единственные оставшиеся в России домонгольские фрески 12 века в храме Св. Георгия. Я, только увидев Старую Ладогу, стоящую на повороте Волхова, влюбился в эти места. А моё знакомство с такими знатоками – профессионалами, которые уже многие годы работали здесь и каждый день рассказывали мне об этом чудесном месте, сделало Старую Ладогу одним из моих любимых мест. А через 10 лет, уже работая фотографом в институте, я часто на недели приезжал сюда на фотофиксацию и, конечно, снимал и для себя. Так накопился громадный фотоархив, часть которого вошла в выставку в Доме архитектора и представлена на этом сайте.

|

||||

А вот высказывание в Интернете о выставке в Доме архитектора:

В восторге неописуемом!!! после посещения фотовыставки Юрия Алейникова «Старая Ладога»!!!!! Работы блестящие: четкий высокий профессионализм, прекрасно сочетающийся с тонким чутким видением красот северной природы. Виды Старой Ладоги и ее окрестностей, историко-архитектурные сооружения — фотографии как будто ткут «жизнь мгновений» старины могучей: двузубец Рюриковичей, путь из варяг в греки, курганы и просторы. Особое, уважительной и почтительное внимание уделено исследователям, в частности, А.Н. Кирпичникову и А.Н. Овчинникову. Потрясающие ощущения и заряд бодрости на целый день :)!!!

Некоторые фотографии с открытия выставки